300年続いているって本当?石岡のおまつりの起源と歴史

1744年ごろから石岡のおまつりは始まり、約270〜300年の歴史があると言われております。どのような歴史を辿って現在の形になっていったのか、歴史を追っていきたいと思います。

近世府中のお祭

現在の「石岡のおまつり」のルーツを知るために、まずは江戸時代の石岡、当時「府中」と呼ばれていた地域のお祭りの歴史を見てみましょう。

江戸時代の初め、今の石岡のおまつりが行われる「常陸國總社宮(ひたちのくにそうしゃぐう)」は、神と仏を一緒に祀る「神仏習合」から、神道だけを重んじる「唯一神道」へと変わりました。つまり、今のような「神社」としての姿ができあがったのは、この時期からです。

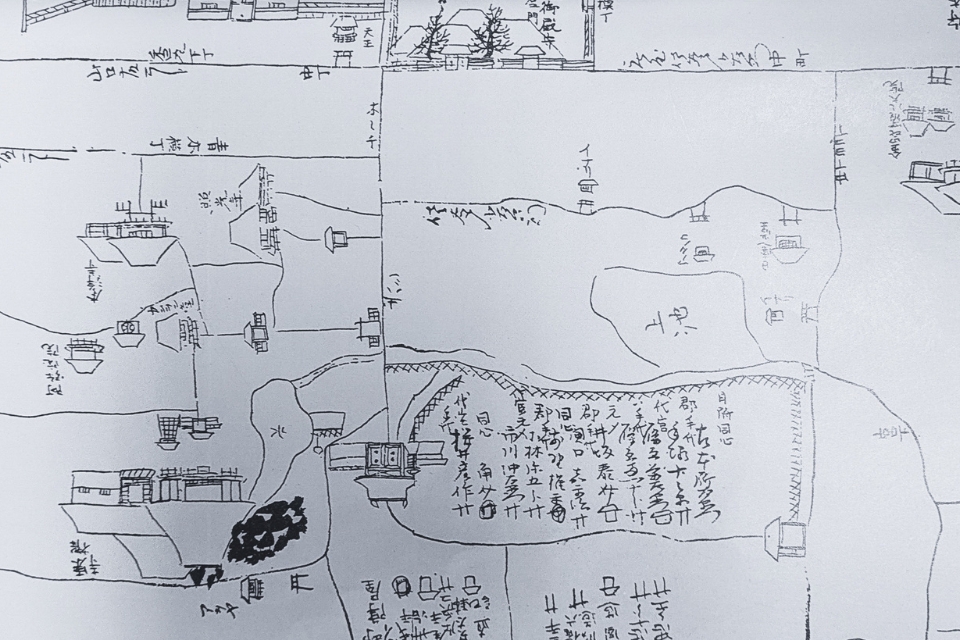

江戸時代中ごろになると、府中のまちの周りにあった村々がそれぞれ独立し、今の「石岡市」の中心は「府中平村」または「府中宿」と呼ばれるようになりました。この「府中平村」は、1597年(慶長2年)に町として整備されました。

そのころ、人々はお寺のある地域や川沿いなどに集まって暮らしており、街道もだんだんと整備され、今の石岡につながる道がつくられていきました。17世紀中ごろには、新しい集落がいくつもでき、18世紀前半には、町や村の名前も整理され、13の町と9つの新しい村がまとまって「府中平村」が誕生しました。

この府中平村は、「香丸組」「中町組」「守木組」「冨田組」という4つの組に分かれていて、それぞれの組には庄屋がいて、税の取りまとめや地域の仕事を担当していました。その中でも「中町」に住む矢口家は、町全体をまとめる立場にあり、地域のお祭りでも大きな役割を果たしていました。ちなみに、香丸、中町、守木、冨田という町名は、今の石岡市にも残っています。

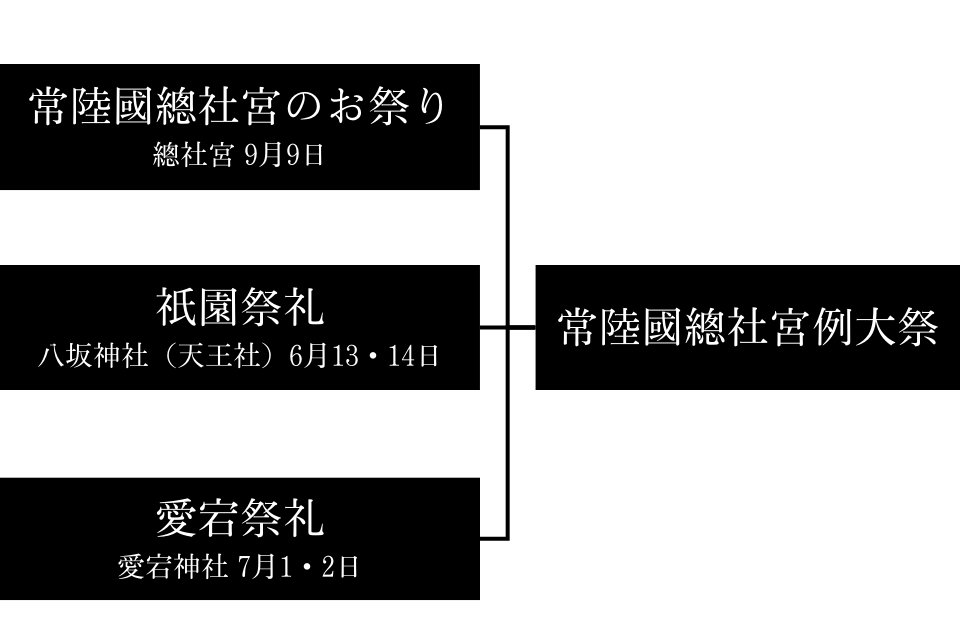

石岡のおまつりの原型は3つの大きなお祭り

常陸國總社宮例大祭が確立する以前は、石岡には大きなお祭りが3つありました。これらのお祭りの特色が合わさることで現在の石岡のおまつりが形づくられています。

原型となる3つのお祭りについて、詳しく見ていきましょう。

常陸國總社宮のお祭り

常陸國總社宮(ひたちのくにそうしゃぐう)は、地域全体を守る「総鎮守(そうちんじゅ)」として、昔からとても大切にされてきた神社です。

昔、この地域の各村にはそれぞれ神社がありましたが、9月9日に行われる總社宮のお祭りには、地域の人たちが集まり「奉納相撲(ほうのうずもう)」を行っていました。これが唯一の催しであり、地域で最も重要な神事でした。

奉納相撲は、各村から代表選手を送り出して行われ、観客も熱心に応援する一大イベントでした。神輿(みこし)や山車(だし)、獅子舞といったものは当時はなく、この相撲だけが主役だったのです。

この行事の起源ははっきりしていませんが、1750年ごろにはすでに行われていたことがわかっています。相撲の由来は、祭神の建御名方命(たけみなかたのみこと)が神話の中で力比べをしたことにちなむとされ、最初は子どもが行う神事でしたが、時代とともに大人も参加するようになりました。

1873年には、同じ茨城県の鹿島神宮でも同じ日(新暦の10月29日)に相撲祭が行われるようになり、この鹿島神宮の相撲が總社宮の奉納相撲のルーツとも考えられています。これが「石岡のおまつり」の始まりに深く関わっているとされています。

明治以降、總社宮例大祭が今の形になっても、奉納相撲は変わらず中心的な行事でした。昭和の戦争中には、山車などの派手な行事が中止されても、相撲だけは続けられました。昭和14年の新聞には「青年団による相撲リーグ戦が開かれる」と書かれており、人々の信仰や伝統を守る姿勢が伝わってきます。

奉納相撲は、時代とともにその姿を変えてきました。昔は神事として、そして村ごとの相撲、さらには力士を招いた相撲興行、今では高校生による相撲大会として行われています。

ですが、本質は変わらず、270年以上にわたって続く、地域の誇りともいえる伝統行事なのです。

祇園と愛宕のお祭り

江戸時代に特に重要な祭りだったのが、6月に行われる八坂神社(旧天王社)の「祇園祭礼(ぎおんさいれい)」と、7月に行われる愛宕神社の「愛宕祭礼(あたごさいれい)」です。これらの祭りは、町全体を巻き込んだ大規模なものでした。

祇園祭礼とその風流物

祇園祭礼は、6月13日に中町の八坂神社から神輿が出発し、町を練り歩いて高浜神社まで向かいます。この行事は「御浜下り(おはまおり)」と呼ばれ、神輿は途中、香取神社(現在の金刀比羅神社)の仮殿で一泊します。翌14日の夕方に再び進み、町に戻るという流れです。

この神輿の行列には「風流物(ふりゅうもの)」と呼ばれる華やかな演出が加えられます。風流物とは、神さまをなぐさめるための踊りや装飾、音楽などの演出を指し、地域ごとに異なるテーマで作られていました。

たとえば、富田町は「ササラ」中町は「屋台踊り」、香丸町は「子供踊り」などが行われました。青木町や木之地、泉町、若松町などからもさまざまな風流物が出され、祭りの見どころとなっていました。

八坂神社

石岡市内にかつてあった八坂神社は、明治初期の神社統合政策により、1873年(明治6年)に常陸國總社宮へ合祀されました。この政策は、神社の整理統合を目的としたもので、地域の祇園祭礼を担っていた八坂神社の神霊も總社宮に移され、祭礼の伝統は總社宮を中心に継承されることとなりました。

愛宕祭礼とその風流物

一方、7月2日に行われる愛宕祭礼でも、祇園祭礼と同様に風流物が町を彩ります。愛宕祭では、ササラ、俵をのせた馬、子ども踊り、屋台芝居などが披露されました。これらは農村の豊作祈願や家内安全を願うもので、地域住民によって工夫を凝らして準備されました。

愛宕祭礼の中でも特に注目されるのは「土橋の大獅子」や「富田のササラ」などで、これらはのちに常陸國總社宮の例大祭の中でも重要な役割を担うようになります。

柳田國男が語る「マツリ」の意味と変化

民俗学者・柳田國男は、「マツリ」という言葉の本来の意味は「神に食べ物をささげ、その意志をうかがうこと」であると述べています。しかし時代が進むにつれて、マツリは華やかな行列や踊りをともなうイベント的な側面が強くなっていきました。

これは、病気や災害などをもたらすと信じられていた「祟り神(たたりがみ)」をなぐさめるための「御霊信仰(ごりょうしんこう)」が広まったことが背景にあります。人々は、神さまにごちそうを供え、装飾をし、音楽を奏でて祈りを捧げ、神さまの怒りを静めて平穏を得ようとしたのです。

このようにして、「風流」と呼ばれる演出が祭礼の中心になり、全国各地で定着していきました。特に京都の「祇園祭」がその代表例であり、その影響は全国の祭りに波及しました。

石岡のおまつりへの継承

祇園祭礼や愛宕祭礼は、江戸時代を通して府中の町に根づきました。しかし明治時代になると、常陸國總社宮を中心とする「例大祭」が成立し、風流物の多くがこの新たな祭りに取り込まれていきました。

たとえば、富田のササラは「七度半の迎え(ななたびはんのむかえ)」という伝承が生まれるほどの格式を持つようになり、現在の石岡のおまつりの重要な構成要素となっています。

このように、かつての祇園や愛宕の祭りは、時代の流れとともに形を変えながら、現代の石岡のおまつりへとつながっています。今日私たちが目にする華やかな神輿や山車(だし)、踊りや演奏には、300年以上にわたって受け継がれてきた人々の信仰と創意工夫が息づいているのです。

常陸國總社宮例大祭の確立

これまでに見てきたように、現在の「石岡のおまつり」は、江戸時代に行われていた「祇園祭礼」と「愛宕祭礼」、そして常陸國の総鎮守である「常陸國總社宮」の例大祭が元になっています。

時代背景

これらの要素が一つにまとまり、今のような祭りの形になった背景には、明治時代の社会の大きな変化がありました。

明治維新と神社制度の再編成

明治維新の後、新しくできた政府は「神道」を国の中心的な宗教と位置づけ、仏教と切り離す「神仏分離令」を出しました。これによって、日本中の神社は新たに「官社」と「諸社」に分けられ、それぞれ社格が決められました。

「官社」は国が特に重要と認めた神社で、「諸社」は地方にある神社をさらに府県社・郷社・村社・無格社に分類したものです。それまで地域全体の信仰を集めていた神社も、この制度の中で再編され、それぞれ独立した信仰の場として位置づけられるようになりました。

常陸國總社宮は当初、郷社とされていましたが、明治33年(1900年)には県社に昇格しました。一方、江戸時代に「祇園祭礼」の中心だった八坂神社(旧天王社)は無格社にとどまりました。これにより、石岡の地域における祭りの中心が、常陸國總社宮へと徐々に移っていったのです。

村ごとの氏神と信仰の分散

神社制度の再編によって、各村にあった氏神も「村社」として独立した存在になりました。たとえば、高浜の高浜神社や三村下郷の鹿島神社は、明治6年(1873年)に村社に昇格しています。このように、村ごとの神社が明確に役割を持つようになったことが、常陸國總社宮の立ち位置にも影響を与えることになりました。

つまり、かつて「府中」と呼ばれた広い地域全体を見守っていた總社宮は、次第に「石岡の守り神」としての意味合いを強めていき、地域の中心的な祭りを担う存在になっていきました。

商業都市・石岡の発展と祭礼の変化

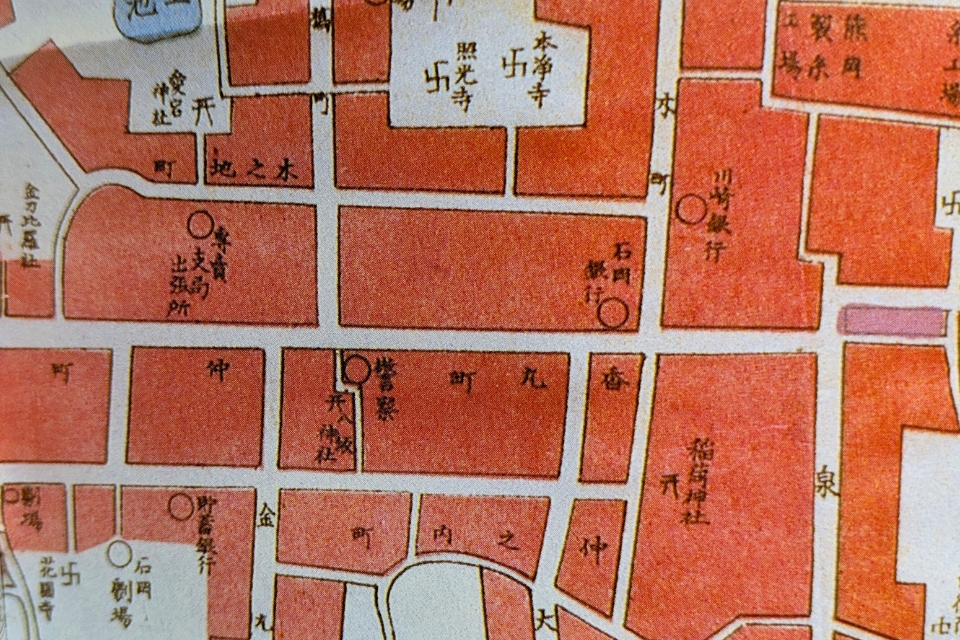

もうひとつ重要な背景が、石岡の経済発展です。明治時代になると、石岡は商業都市として大きく成長します。特に明治20年代(1890年代)以降は、鉄道(常磐線)の開通もあり、物流や人の流れが活発になりました。

このころ、米や肥料、酒や醤油の取引を行う商人たちが力を持つようになり、その資金力をもとに製糸業や倉庫業、銀行業といった近代的な企業も立ち上がっていきます。さらに明治40年(1907年)以降には、電気供給や鉄道業といった公共事業も始まりました。

こうした商人層が町の財政を支えるだけでなく、地域の祭りや文化活動をリードするようになります。たとえば、江戸時代の祇園・愛宕祭礼では中町の矢口家が中心的な役割を果たしていましたが、明治以降は、酒や醤油の醸造業者、米問屋などの商人たちが主導権を握り、祭りを盛り上げていったのです。

祭りの規模と意味の変化

このように、地域の経済と結びついたことで、「石岡のおまつり」は次第に大規模なものへと成長していきます。もともとは地域の神をなだめ、感謝するためのものであった祭りが、町の活気を示す象徴としての役割も担うようになったのです。

常陸國總社宮の例大祭は、もともと常陸國全体を代表する神社の祭りでしたが、近代になるにつれ、石岡の町民による祭りとしての性格を強めていきました。地域の商人たちが中心となって行うようになったことで、経済力を背景に豪華な神輿や山車(だし)、風流物(ふりゅうもの)なども登場し、祭りの見どころが増していきます。

こうして、制度の変化や町の発展、人々の暮らしや役割の変化など、さまざまな要素が重なりながら、常陸國總社宮例大祭――すなわち「石岡のおまつり」は、今のような形に確立されていきました。

もちろん、昔からの伝統も受け継がれていますが、そこに新しい時代の力や工夫が加わったことで、より多くの人が関わり、楽しめる祭りになっていったのです。

年番制度

「石岡のおまつり」には、「年番制度」と呼ばれる伝統的なしくみがあります。これは、石岡市内の15町が1年ごとに交代で、祭りの中心的な役割を担う制度です。この年の当番町を「年番町」と呼びます。

年番町は、神輿を迎えるための「御仮殿(おかりや)」を設けるほか、1年間にわたって常陸國總社宮へ奉仕活動を行います。御仮殿は、おまつり初日に神輿を迎え入れ、3日目に神社へ戻るまでの間、神様の“仮の宿”としての重要な役割を持っています。

年番制度の成り立ち

もともとは、香丸・中町・守木・冨田の旧府中4組が年番を務めていましたが、明治35年(1902年)に新制度が確立され、石岡町内の商工業地域16町が年番を交代で務めるようになりました。昭和27年に木之地町が辞退し、現在は以下の15町が年番を担当しています。

守木町、大小路町、土橋町、金丸町、守横町、富田町、仲之内町、宮下町、青木町、幸町、國分町、中町、若松町、泉町、香丸町

年番町の役割と意義

年番町は、前年から引き継ぎを受け、翌年の祭り最終日に次の町へ引き継ぐまでの1年間、祭りと神社に奉仕します。そのため、年番町にとって祭りは特別な存在であり、山車の修繕や半纏の新調などに力を入れることも多く、町全体が祭りに熱を注ぎます。

年番制度によって、旧府中の全体が一体となる祭りから、限られた15町による祭りへと変化したという批判もあります。しかし、この制度があったからこそ、現在の「石岡のおまつり」の形式が整い、今に続く例大祭の原型ができたとも言えるのです。

風流の継承

「風流(ふりゅう)」とは、祭りにおける飾り物や作り物のことを指します。具体的には、神輿(みこし)や獅子舞、山車(だし)など、見せることを目的とした演出物を意味します。

石岡のおまつりでは、年番町が設置する御仮殿(おかりや)に祭神が渡る際、その神をのせるための神輿がつくられます。また、その神輿に付き従う行列も含めて「風流」とされ、祭りの中心的な役割を果たしています。

特別な神輿の登場

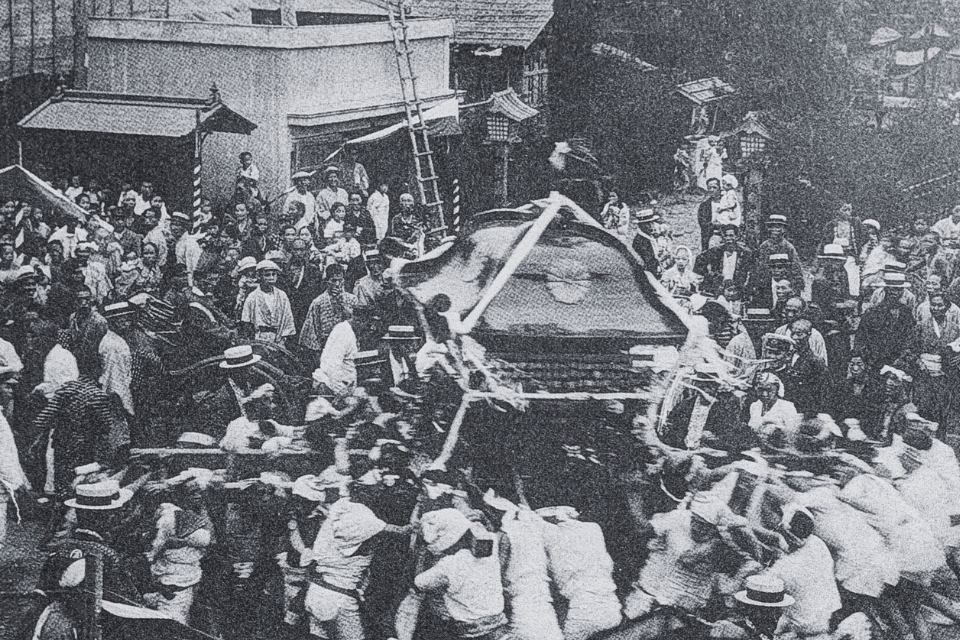

現在使用されている神輿は、明治30年(1897年)に中町が年番を務めた際、青木町の小井戸彦五郎によって製作されました。この神輿は台輪(神輿の土台)の幅が約151cm、重さは1トンを超える大きなものです。

注目すべきはその屋根に付けられた紋章で、天皇家を象徴する「十六葉菊花紋(じゅうろくようきっかもん)」が用いられています。この紋章が使われている神輿を所有する神社は全国でも数えるほどで、非常に珍しいものです。

継承される風流の象徴「冨田のささら」

祭りで特に重要な風流の一つが、「冨田のささら」と呼ばれる三匹獅子舞です。もともとは祇園・愛宕の祭礼で神輿行列の先頭を歩いていた「ささら」は、現在の常陸國總社宮例大祭でも「露払い(つゆはらい)」として行列の先頭を務めています。

「ささら」とは本来、竹製の楽器の名称ですが、ここではそれを用いた舞と三匹の獅子を表しています。石岡のおまつりでは、「老獅子」「若獅子」「女獅子」の3体が登場し、それぞれに特徴があります。

獅子頭は桐材製で、黒漆で塗られ、目や歯には金箔が施されています。老獅子と若獅子には長く立派な角があり、特に若獅子の角には金箔が使われています。一方、女獅子には角がありません。冨田の獅子は、他地域の獅子よりも大きく、龍を思わせるデザインが特徴です。

制作時期については明確な記録はありませんが、獅子の屋台にある擬宝珠(ぎぼうしゅ)に「嘉永二歳(1849年)冨田町」と刻まれていることから、19世紀半ばに作られたと考えられます。

ささらの役割と伝承

「冨田のささら」は、おまつり1日目に神輿が常陸國總社宮から御仮殿へ向かう際、そして3日目に神社へ戻る際に、行列の最前列を歩きます。これは「露払い」と呼ばれ、神様の道を清め、行列を導く重要な役割です。

また、「冨田のささら」は、かつての伝承である「七度半の迎え」にも関わっています。これは、天狗の使者が神社と獅子宿(ささらの拠点)を何度も往復し、最終的に迎えに来た年番町が丁寧に挨拶をして、ようやく獅子が出てくるという儀式です。

この伝統により、今でも年番町はまず冨田のささらへ挨拶に行き、露払いの出動を正式にお願いするという風習が続いています。

山車の登場

「石岡のおまつり」を語るうえで欠かせないのが、獅子と並んで登場する山車(だし)の存在です。特に2日目の夜には、山車12台・獅子32台(平成30年時点)が市内を練り歩く壮観な大行列が行われ、観客を圧倒します。

山車のはじまりと特徴

石岡に山車が初めて登場したのは、明治29年(1896年)。中町により制作された江戸型の山車で、三代目原舟月作「日本武尊(やまとたけるのみこと)」の人形が飾られていました。

山車の文化は、もともと京都の祇園祭で発展し、各地へ伝わる中で地域の特色を反映しながら独自の進化を遂げました。呼び名も地域によって異なり、西日本では「山笠」「ダンジリ」、東日本では「山車」や「屋台」などと呼ばれています。

石岡の山車の特徴は、大きく、屋根がない2〜3層構造のつくりにあります。その最上部には、町ごとに異なる2メートルほどの歴史上の人物などを模した人形が飾られています。人形が高く大きいため、「人形守り」と呼ばれる人がついて安全を確保しながら進行します。

山車人形の見どころ

石岡の山車には、聖徳太子、菅原道真、神武天皇など、歴史的な人物の人形が使われています。中でも有名なのが「日本武尊」の人形で、力強く躍動感のある姿は石岡市の有形民俗文化財にも指定されており、多くの観客の目を引きます。

山車ごとに人形のテーマやデザインが異なるため、祭りを見学する際には、それぞれの山車にどんな人物が飾られているのかに注目するのも楽しみのひとつです。

囃子と舞の華やかさ―石岡囃子とは

山車の1層目は「舞台」となっており、ここでは太鼓・笛・鉦(かね)を使った石岡囃子(いしおかばやし)が演奏されます。お囃子に合わせて、面と衣装を身に着けた踊り手が舞を披露し、観客を沸かせます。

この石岡囃子は、江戸時代に流行した「葛西囃子(かさいばやし)」の影響を受けています。葛西囃子は、江戸・葛飾地域の神社祭礼で生まれたお囃子で、18世紀初頭に神主・能勢環によって広められました。霞ヶ浦を通じた水運が発展する中で、江戸との交流が活発になり、石岡を含む恋瀬川流域にも伝わったと考えられています。

石岡囃子の踊りは、特定のストーリーに基づかず、自由に踊られるのが特徴。曲には「おかめ」や「ひょっとこ」、「きつね」などがあり、仮面をつけた踊り手たちが陽気に、時にユーモラスに舞台を盛り上げます。

カーニバル化する現代のおまつり?

現在の石岡のおまつりは、年々観光色が強まっているとも言われています。獅子や山車の豪華さ・華やかさが前面に押し出され、神事や信仰の要素が目立たなくなっているという意見もあります。

しかし、こうした「見せる祭り」としての要素は、創設当初から石岡のおまつりが持っていた性格のひとつです。多くの風流物が登場し、町をあげての賑わいを演出すること自体が、この祭りの魅力であり、伝統であるとも言えるでしょう。

獅子風流の再現

石岡のおまつりでは、山車と並ぶもう一つの祭礼風流の代表が獅子舞です。「ジャラモコジャン」という愛称でも親しまれ、おまつりの象徴的な存在となっています。

石岡の獅子の特徴

石岡の獅子舞は、日本全国で見られる獅子舞の中でも、「行道獅子(ぎょうどうじし)」に分類されます。これは、神様が町を巡る神幸祭(しんこうさい)の道を清め、家の中の邪気や災いを払うために行う形式のものです。

石岡の獅子はさらに「屋台獅子」というスタイルで、獅子の胴体部分に屋台(やたい)を組み込み、その中に囃子(はやし)担当の人が入り、太鼓や笛を演奏しながら移動します。

屋台と幌の構造

屋台の基本サイズは、幅2m・奥行5m・高さ2.6m程度。前方には大太鼓、後方には小太鼓が2〜3つ設置されています。屋台全体は木綿製の幌(ほろ)で覆われ、その幌の色は町ごとに異なります。紺に茶色や緑を組み合わせたものや、獣毛を用いたものなど、幌を見るだけでどの町の獅子かがわかるほど工夫されています。

屋台の正面には提灯枠が設けられ、町名入りの提灯が掲げられます。かつては造花などで装飾されたこともありましたが、現在は伝統を重視したシンプルな様式が主流です。

舞の仕組みと演出

獅子の舞は、幌の先端に結び付けられた獅子頭を使って行われます。幌の両端は子どもたちが持ち、上下に振って獅子に動きを与えます。舞の振り付けには明確な決まりはありませんが、土橋町では「昇殿の舞(しょうでんのまい)」という独自のスタイルが伝えられています。

この舞では、幌の中に2人が入り、「前かぶり」は御幣と神楽鈴を持ち、「後かぶり」が獅子頭を操作します。2人の息を合わせた滑らかな動きが観客の目を引きます。

獅子頭の造形と意味

石岡の獅子頭は非常に個性的で、大きな口が三方向に裂け、頑丈な歯と鋭い牙が特徴です。大きな鼻と見開いた目も印象的で、「悪を見逃さず、においで察知し、噛み砕く」――そんな力強さを象徴しています。

石岡の獅子は赤い顔をしており、これは伊勢大神楽(いせだいかぐら)の系統にあたると考えられています。伊勢大神楽は、獅子舞と神楽を組み合わせた伝統芸能で、全国各地の獅子舞に大きな影響を与えてきました。

明治から現代へ

常陸國總社宮の例大祭、すなわち現在の「石岡のおまつり」は、祇園・愛宕祭礼、新年番制度、風流物の登場など、さまざまな要素が重なって形づくられてきました。民俗学者・柳田國男が述べたように、祭りとは「新旧の儀式が組み合わさり、ひとつの名前でまとめきれないほど多様な行事が含まれるもの」でもあります。

石岡のおまつりもまさにその例であり、時代ごとの社会背景や地域の動きとともに進化してきました。特に、明治時代から昭和にかけて、祭りの規模や仕組みが大きく変わり、「関東三大祭り」と呼ばれるまでになったのです。

年表で見る主な出来事

| 年月 | 出来事 |

|---|---|

| 明治33年(1900) | 常陸國總社宮が郷社から県社に昇格 |

| 明治35年(1902) | 新年番制度が確立、15町が交替で祭りを担う体制へ |

| 明治44年(1911) | 祭礼日が陽暦10月9日に変更される(のちに元の9月9日に戻る) |

| 昭和16年(1941) | 太平洋戦争中も祭礼は続行、相撲行事で皇軍の武運長久を祈願 |

| 昭和21年(1946) | 戦後初の例大祭、山車6台・獅子12台で復活 |

| 昭和27年(1952) | 「関東三大祭」と呼ばれるようになる |

| 昭和55年(1980) | 奉納相撲が「茨城県高校相撲選手権大会」に進化 |

「見せる祭り」への発展

明治以降、石岡の商業が発展し、酒・米・醤油などを扱う商人たちが祭礼の財政を支えたことで、祭りの規模は拡大。山車や獅子などの風流物も増え、視覚的にも華やかな「見せる祭り」へと変化しました。

特に、常陸國總社宮が県社に昇格したことで、地域における神社の存在感が増し、祭りが地域の誇りとされるようになったのです。こうした変化は、明治から昭和にかけての近代化・資本主義の形成と密接に関係しています。

戦争と復興、そして観光化へ

戦時中も祭礼は縮小しながらも続きましたが、戦後すぐに山車・獅子が復活。復興の象徴として地域の人々の希望となりました。そして昭和27年、「関東三大祭」として全国に知られるようになります。

昭和40年代に入ると、観光客を呼び込む目的も加わり、祭りは「石岡のおまつり」という名称で石岡市観光協会が主催するイベントとなります。

参加町の広がりと現代の姿

当初は15の年番町によって行われていた祭礼も、昭和50年代以降は旧市街周辺の町も積極的に参加するようになり、現在では35町が参加する大規模な祭礼となりました。

この拡大によって、かつて府中平村に含まれていなかった地域の町民も参加するようになりました。つまり、常陸國總社宮がもともと「府中の総鎮守」であったという歴史的背景を超えて、現代の石岡全体の祭りへと変化していったのです。

石岡のおまつりは、300年以上続く伝統を守りながらも、時代に合わせて形を変えてきた祭りです。とくに、明治から昭和にかけての発展は、石岡の町民――とりわけ商人層の努力と創造によって支えられてきました。

神事としての側面、観光行事としての側面、地域経済を支える行事としての側面――さまざまな顔を持つ「石岡のおまつり」は、これからも地域とともに歩み続けていくでしょう。