県無形民俗文化財「石岡囃子」の魅力

神田囃子などをはじめとした現在の東京都およびその周辺の祭囃子の祖とも言われる「葛西囃子」の流れを組むのが「石岡囃子」です。

各町内20~30名程度の囃子連を組織しており、山車の上でお囃子を行います。かつては、石岡に囃子連は存在しておらず「三村」や「染谷」などの地域の囃子連に依頼して、山車を運行していました。そのため、三村や染谷の囃子連が乗らない場合は、山車が出せなかったとうこともあったそうです。

現在では、石岡のおまつりに参加する山車のすべての町内が、独自の囃子連を組織しているためそのようなことはなくなりました。

今でも、テンポの早い「三村流」や迫力のある「染谷流」という流派が存在するのはそのためです。

目次

石岡囃子の主な演目

踊りを伴う曲として『おかめ(四丁目:しちょうめ)』『ひょっとこ(仁羽:みんば・にんば)』『きつね(新馬鹿:しんばか)』があります。

演奏は大太鼓(長胴):1、小太鼓(〆太鼓):2、笛:1、鉦:1の5人で行います。それぞれの曲に応じて、面を付けた踊り手が曲に合わせ面白くおかしく踊ります。

さんぎり

さんぎりは、漢字で書くと「散切り」となります。出発と解散時に演奏される特別な演目です。踊りは伴わずに演奏されます。

石岡のおまつりの場合、午前9時に始まり、午後9時頃に終わりますので1日に2回しか見るチャンスがありませんので、観光に来られて見られた場合はとてもラッキーです。事前に山車の待機場所を確認しておくことをおすすめします。

ひょっとこ(仁羽:みんば・にんば)

ひょっとこは、滑稽な仕草で見物客を笑わせます。曲もリズミカルで、面も「大笑い」・「一文字」・「べろだし」など多く使われます。

おかめ(四丁目:しちょうめ)

おかめは、静かな曲でゆっくり踊ります。おかしさの中に色気のある仕草がとてもかわいさを感じます。

きつね(新馬鹿:しんばか)

きつねはテンポの速い曲で「切り返し」と称し、大切り・中切り・乱拍子と変化に富んでいます。踊りも勇壮で2匹、3匹と出て一緒に踊ることもあります。

石岡囃子の歴史と泰輔囃子

当時(昭和30年以前)石岡のお祭りでは、山車は3~4台ほどしか出せず、そこに乗っていたお囃子は「三村」「染谷」「片野」「成井」(すべて地名)などの石岡市の周辺にある囃子連でした。

石岡で最初に結成された囃子連は「府中ばやし」(現在の国分囃子連)です。昭和30年代後半に結成され現在に至ります。府中ばやしは、染谷囃子の囃子方に習い、技を習得しその後石岡市内の囃子連結成にも一役買いました。

※石岡での囃子連の結成時期に関しては諸説あり、詳しい情報をお持ちの方は、ぜひ情報をこちらよりお寄せください。

また、三村囃子の石岡地域への広まりに関しては、「泰輔ばやし」を語らずして三村囃子は語れません。

高野隆一氏と篠塚和夫氏が「三村ばやし(旧)」の門下に入り、5~6年間修行を積みました。しかし、やがて「三村ばやし」は、老齢化と後継者不足のため解散となります。

その際、当時の三村ばやしの会長であった杉山氏から、最も若かった高野氏と篠塚氏に「三村ばやし」の名を継ぎ、若者を集めてお囃子を続けるよう依頼がありました。

こうして、昭和40年頃に「三村ばやし保存会」が石岡市内の人々によって結成されました。

数年後、三村の若者たちが「三村ばやし(現在)」を復活させたため、昭和48年に「三村ばやし保存会」は「泰輔ばやし」と改名し、現在に至ります。

泰輔とは

ひょっとこの達人で「ひょっとこ泰輔」と呼ばれた葛西囃子の囃子方で、葛西囃子を編曲し石岡周辺の地域に広めたと伝わる伝説的な人物。

口伝では「志筑に実在した人物」や「出島村田伏の生まれ」など諸説伝えられている。

「泰輔ばやし」は、その輝かしい歴史の中で多くの功績を残しています。昭和42~43年頃には、お囃子連の中で最も若く、活気に満ちていました。

揃いの半纏を着て、粋に帯を締め、足元にはわらじや雪駄を履く――そんな姿で現れた人々は、石岡のまちに新鮮な驚きをもたらしました。

また、各町内が山車を所有し「三村」「染谷」「片野」「成井」などの周辺地域の囃子連の取り合いになり山車が出せないなどの問題が生じていました。

このような影響を受けて、市内各地の町内でも若者たちによるお囃子連が次々と立ち上がり、やがてほとんどの町内が自分たちのお囃子連を持つようになりました。

現在は、泰輔ばやしとしての活動はなくなってしまっているようですが、泰輔ばやしの流れを組むお囃子が現在でも「三村流泰輔」として中町や森木町が大切にその精神と伝統文化を受け継いでいます。

石岡囃子の分類と各お囃子の特徴

歴史でも解説したように、もともとは石岡市内には囃子連は存在せず、周辺地域の囃子連に依頼をしていました。

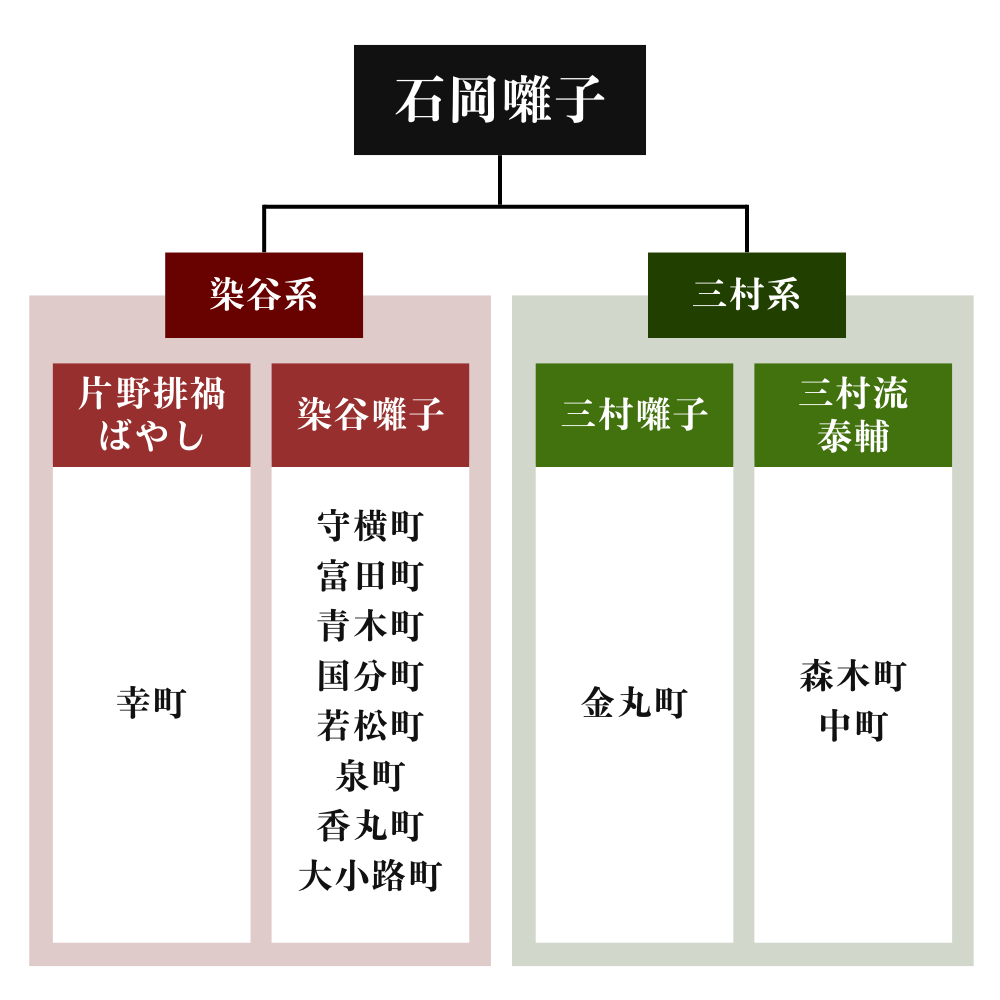

石岡市内の各町内が囃子連を結成した際にも、もともと付き合いのあった周辺の囃子連の方に習って囃子連を結成したため、石岡囃子には主に2系統のお囃子が存在します。「染谷系」と「三村系」です。

石岡囃子には、様々な分類方法がありますが、この4種類の分類が最も一般的だと考えれます。

※片野排禍ばやしを染谷系と分類していますが、これは幸町のお囃子のみの分類です。柿岡地区で活動している「排禍ばやし保存会」のお囃子は染谷囃子とは全く違ったお囃子になります。参考YouTube動画はこちら

染谷囃子の特徴

染谷囃子は現在の石岡のおまつりにおいて主流の流派です。葛西囃子の流れを組む、川越のお囃子や神田囃子などの早いリズムとは一線を画する石岡地域独特のゆったりとした、優雅なお囃子です。

かつては、お寺の境内で演じられていたと言われており、どっしりとした迫力ある舞いや太鼓が特徴です。

散切りに、笛と鉦も加わる点も違いがあります。

片野排禍ばやしの特徴

片野排禍ばやしは、一見すると染谷囃子に聞こえますが、笛の文句(メロディー)や、太鼓の叩き方荷若干の違いがあります。

三村囃子の特徴

三村囃子の特徴は、リズムが早く滑稽な踊りが特徴な点です。かつては、三村地区(霞ヶ浦周辺)で演じられており、霞ヶ浦に船を浮かべその上で踊りや太鼓を披露していたと言われております。そのため、手踊り(足をあまり動かさずに手だけで舞う)が中心で、リズミカルで面白い踊りが特徴です。

また、散切りが太鼓のみで、笛や鉦が入らないことも特徴の一つです。

三村流泰輔の特徴

三村流泰輔囃子は「泰輔ばやし」の流れを組む囃子です。三村流の良い点であるリズミカルでお祭りらしいお囃子と、染谷流の散切りに笛や鉦も入る豪華なお囃子をミックスしたような、独特のお囃子が三村流泰輔囃子です。