石岡のおまつりの前身のひとつ「八坂神社祇園祭」が開催されます!

7月6日(日)は合祀八坂神社祇園祭の神輿渡御が行われます。

12時半に発輿祭、13時出御。およそ3時間をかけて石岡市中心市街地を渡御いたします。

八坂神社の祇園祭は、現在の石岡のおまつりの原型のひとつです。

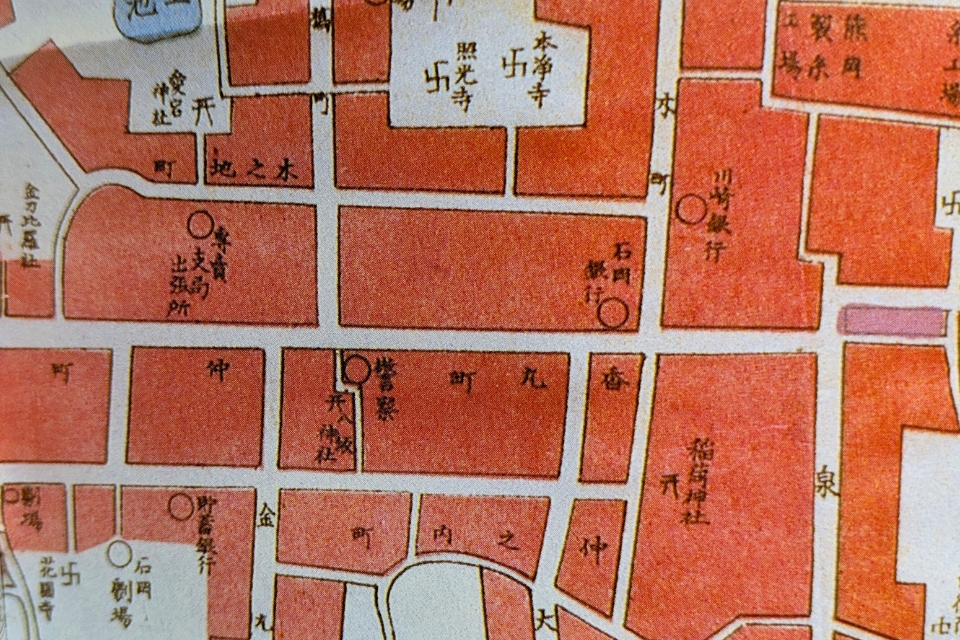

神輿巡行順路

かつての祇園祭礼とその風流物

祇園祭礼は、6月13日に中町の八坂神社から神輿が出発し、町を練り歩いて高浜神社まで向かいます。この行事は「御浜下り(おはまおり)」と呼ばれ、神輿は途中、香取神社(現在の金刀比羅神社)の仮殿で一泊します。翌14日の夕方に再び進み、町に戻るという流れです。

この神輿の行列には「風流物(ふりゅうもの)」と呼ばれる華やかな演出が加えられます。風流物とは、神さまをなぐさめるための踊りや装飾、音楽などの演出を指し、地域ごとに異なるテーマで作られていました。

たとえば、富田町は「ササラ」中町は「屋台踊り」、香丸町は「子供踊り」などが行われました。青木町や木之地、泉町、若松町などからもさまざまな風流物が出され、祭りの見どころとなっていました。

八坂神社

石岡市内にかつてあった八坂神社は、明治初期の神社統合政策により、1873年(明治6年)に常陸國總社宮へ合祀されました。この政策は、神社の整理統合を目的としたもので、地域の祇園祭礼を担っていた八坂神社の神霊も總社宮に移され、祭礼の伝統は總社宮を中心に継承されることとなりました。