江戸天下祭とは?豪華な山車が消えた理由と現存する山車の紹介

江戸時代、徳川将軍にとって重要な「天下祭」は、庶民の祭りとは一線を画す格式高い祭礼として、街中を賑わせました。

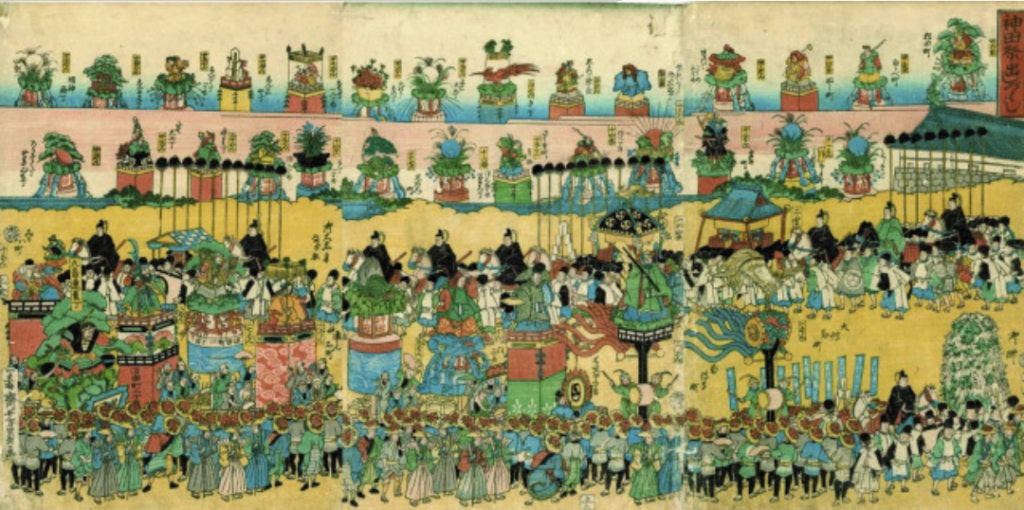

最大の見どころは、華やかに装飾された豪華な山車が街中を練り歩く迫力ある光景。

まさに、江戸を代表する祭礼です。

しかし、現代では、神輿が中心となり、当時のような豪華な山車は少なくなっています。

なぜ山車文化は衰退してしまったのか。

数多く存在した山車は、現在も残されているのか。

この記事では、「天下祭」の歴史とともに、山車が減少した背景や現在残されている山車の姿について詳しく解説します。

ぜひ最後までお読みください。

目次

江戸最大の祭り「天下祭」とは?

「天下祭」とは、江戸時代から続く伝統的な祭礼の名称で、神田明神の「神田祭」と日枝神社の「山王祭」を指します。

これらの祭礼は、当時、江戸幕府から公認を受けたことから「天下祭」と呼ばれ、格式高いものとされていました。

各町で装飾を競い合う豪華な山車が街中を練り歩き、大きな盛り上がりを見せたのはいうまでもありません。

なぜ、「神田祭」と「山王祭」が「天下祭」に選ばれたのでしょうか。

そこには将軍との深い関わりが関係しているのです。

神田祭と山王祭が「天下祭」と呼ばれる理由

「神田祭」と「山王祭」が「天下祭」に選ばれた理由は、将軍とそれぞれの神社に深いつながりがあると伝えられています。

神田明神

神田明神は「江戸総鎮守」として、江戸全体の守護神と位置付けられていました。

また、平将門を主祭神とし、江戸城から見て鬼門(北東)にあたる場所に鎮座していたため、徳川幕府にとって都市の安泰と武家の繁栄を祈る重要な神社と定められていたのです。

日枝神社

日枝神社は「山王権現」として信仰され、特に徳川将軍家の産土神(生誕地の守護神)として崇敬されました。

江戸城から見て裏鬼門(南西)を守る位置にあり、徳川家の繁栄と安定を祈る重要な役割があったそうです。

江戸幕府はこれらの理由から、神田明神と日枝神社の祭礼を「天下祭」として特別視し、幕府の威光を象徴する行事として称えました。

「御用祭」と呼ばれる背景と将軍との関係

「天下祭」と称される「神田祭」と「山王祭」は、江戸幕府から正式に認められた唯一の祭礼でした。

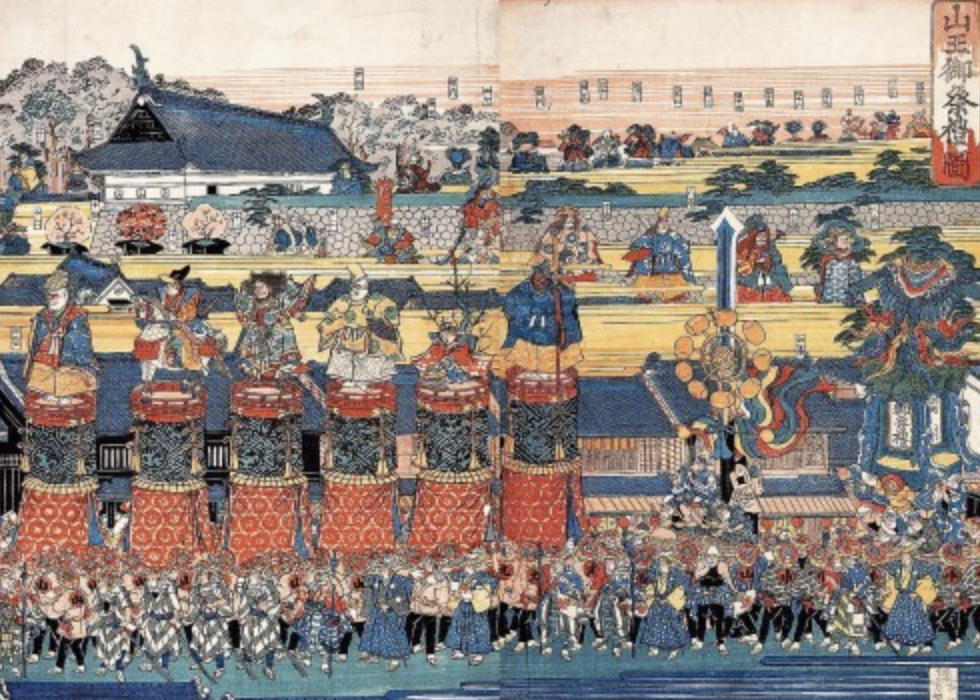

そのため、これらの祭りに登場する山車の行列は江戸城内への進入を許され、将軍が直接見物できる格式高い行事とされていたのです。

こうした背景から、「天下祭」は「御用祭」とも呼ばれ、将軍が上覧することで、幕府の支配力と繁栄を象徴する意味合いがありました。

江戸天下祭の歴史と起源

「天下祭」として名高い「神田祭」と「山王祭」。

これらの祭礼が「天下祭」に選ばれた歴史を説明します。

神田祭が「天下祭」に選ばれた歴史

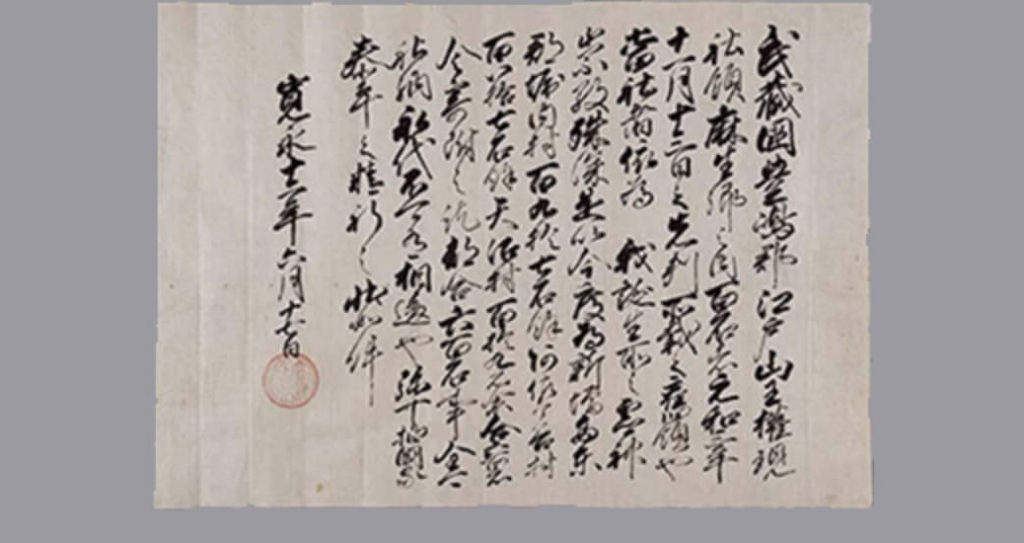

「神田祭」の起源は、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにさかのぼります。

徳川家康が神田明神に戦勝祈願を行ったところ、9月15日(神田祭の日)に勝利し、天下統一を果たしました。

この出来事を機に、「神田祭」が始まり、徳川家縁起の祭として以後盛大に執り行われることになったそうです。

さらに、神田明神は「江戸総鎮守」として庶民にも広く崇敬され、「神田祭」は「天下祭」としての地位を確立しました。

山王祭が「天下祭」に選ばれた歴史

「山王祭」の起源は、慶長9年(1604年)に三代将軍・徳川家光が江戸城内で誕生したことにあります。

家光は、自身の生誕地を守る神として日枝神社を信仰し、「我誕生所之霊神」として崇めました。

また、6月15日に行われる「山王祭」は、規模の壮大さから「東都随一の祭り」と称され、幕府が祭りの費用を負担していたことから「御用祭」とも呼ばれるようになりました。

「天下祭」に1度だけ参加した根津神社

1714年(正徳4年)に1度だけ根津神社が「天下祭」に加わったことがあります。

それは、当時の将軍・徳川家宣の産土神(生誕地の守護神)として崇敬されていたためです。

しかし、家宣とその跡を継いだ家継が相次いで早世したことで、政治的な後ろ盾を失い、「天下祭」から外されてしまいました。

こうして、幕府の庇護を受けた「神田祭」と「山王祭」だけが「天下祭」として定められ、格式ある祭礼として江戸の町に根付いていったのです。

以降、この二大祭は隔年で交互に執り行われるようになり、江戸の華やかな伝統として受け継がれていきました。

山車文化の発展と社会にもたらした影響

「天下祭」の大きな特徴は、豪華な山車が江戸城内に入り将軍に上覧してもらうことです。

通常、一般の祭りでは山車が江戸城内に入ることはできませんが、「天下祭」の山車だけは中に入ることが許されていました。

これは、「天下祭」が単なる町人の行事ではなく、幕府の公的な儀式であったことを示しています。

将軍が直接見物することで、江戸の町人たちに「幕府の庇護のもとで安心して暮らせる」というメッセージを伝える役割もあったのです。

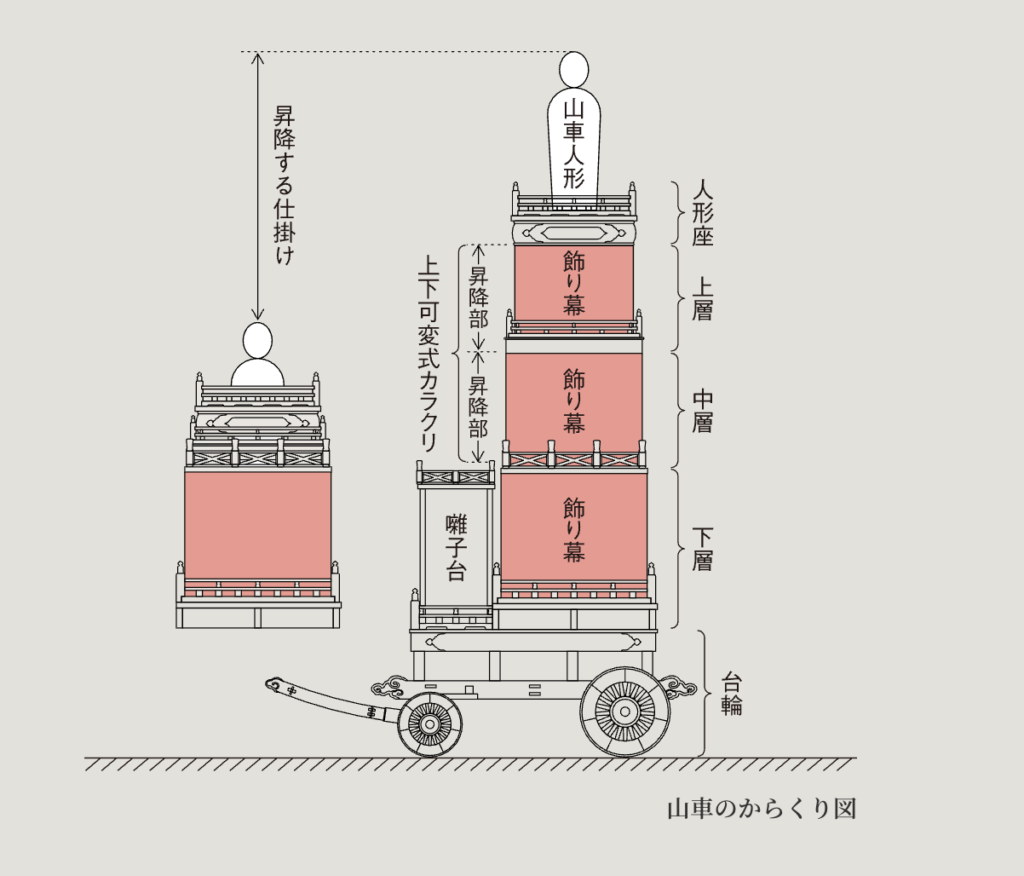

そこで発展したのが江戸型山車。

江戸型山車の初期は、簡素な一本柱に出し印を付けた形式でしたが、将軍の上覧を受けるという特別な目的のために以下のように発展しました。

- 将軍が城内から山車の行列を見やすくし、祭りをより華やかにするため、山車の上には豪華な人形が飾られた。

- 各町内が競い合うように豪華さを追求し、装飾に工夫を凝らしたことにより、高さ5mに及ぶ迫力ある仕上がり。

- 高さの関係で江戸城の門をくぐることができないため、最上部の人形や装飾が上下するカラクリを備えている。

山車文化が栄えることにより、江戸の工芸技術や芸能も発展が促され、経済的に変化をもたらしました。

「天下祭」は、政治、文化、経済の各面に深く根ざし、江戸時代の社会全体に大きな影響を与えた重要な行事だといえます。

江戸天下祭に出ていた山車の現在

「天下祭」を彩った豪華な山車の数々は、時代の流れと共にその姿は徐々に消えていきました。

かつては江戸の象徴ともいえる山車文化が、なぜ衰退してしまったのでしょうか。

山車文化の衰退

① 天保の改革による影響

江戸後期、幕府が財政改革を行い、贅沢を禁じる倹約令が出されました。

その結果、山車の制作や運営に必要な資金調達が厳しくなり、次第に規模が縮小していきました。

② 明治時代の都市開発

近代化が進んだ明治時代には、電線が張り巡らされたことで、高さ5mもの山車を動かすことが困難に。

③ 震災・戦争による焼失

関東大震災(1923年)や東京大空襲(1945年)によって、残っていた多くの山車が焼失しました。

④経済的な問題

山車の維持には、修復、新調、祭礼後のメンテナンスなど多額の費用がかかります。

明治維新後の混乱した時期に、これらの費用を捻出することが困難になりました。

こうして、江戸を象徴する山車文化は衰退し、代わりに現在の神輿を中心とした祭りへと変化していきました。

しかし、完全に失われたのではなく、現在も一部保存されているほか、地方に委譲され形を変えて活躍しています。

現存する山車の紹介

①千葉県佐倉市

佐倉城は江戸時代、老中の城と称され、江戸との結びつきが深い場所でした。

その影響で、明治12年〜13年にかけて佐倉の複数の町会が「天下祭」の山車を購入。

経年劣化や災害で損傷した山車も、町会の人々の尽力により復元され、当時の姿を今に伝えています。

| 日本武尊 | 明治13年9月に委譲され、現在も使用されています。 |

| 石橋 | 明治12年に佐倉市横町に委譲され、現役で活躍しています。 平成28年に「山王祭」に里帰りしたことがあり、日本橋界隈を曳き廻しました。 |

| 竹生島龍神 | 明治12年に佐倉市肴町に委譲。現在は山車の部材の一部が保存されています。 |

| 玉ノ井龍神 | 明治12年に佐倉市二番町委譲され、人形と上高欄が保存されています。 |

②埼玉県加須市

明治10年代、日本橋界隈で災害が発生した際、加須の人々は惜しみない支援を行いました。

これに感謝した日本橋の人々は、お礼として「羅陵王」の山車を加須に譲ることを決意。

こうして、「天下祭」で使用された貴重な山車が加須へと受け継がれ、今もその姿をとどめています。

| 羅陵王 | 明治16年に加須市本町に委譲。加須の羅陵王山車は、他の地域に譲渡された山車と異なり、日本橋にあった当時のままの姿で保存されています。 |

③茨城県石岡市

日本橋魚河岸の有力者が尽力し、石岡への委譲が叶ったと伝わっています。

| 弁財天 | 大正10年に石岡市金丸町に委譲。山車自体は新しいものに変わりましたが、人形は現役で地元の総社大祭(毎年9月15日)で活躍しています。 重層山車である「江戸型山車」の典型的姿が失われておらず、この山車の巡行は、安政5年(1858)の天下祭錦絵「山王御祭礼図」に見る辨財天山車を再現しているとのことです。 |

④栃木県栃木市

| 静御前 | 明治7年に栃木市倭町に委譲。現在は2年に1度の栃木祭りで活躍中です。 |

⑤東京都青梅市

| 静御前 | 明治中頃に青梅市仲町に委譲。現在は青梅大祭で人形のみが飾られています。 |

⑥群馬県渋川市

| 猿 | 大正3年に渋川市裏宿町に委譲。2年に1度の祭りで活躍しています。(現在は日本武尊人形に変わっている) |

⑦東京都内

| 日枝神社宝物殿 | 「神功皇后」「武内宿禰」「土佐坊」の人形を保管しています。 |

| 区立日比谷図書文化館 | 「てけてん小僧」を保管しています。 |

| 水神社(魚河岸水神社) | 「加茂能人形」を保管しています。 |

まとめ

今回は、「天下祭」の歴史と山車文化の衰退、現存している山車についてご紹介しました。

江戸の町を華やかに彩った豪華な山車の数々。

しかし、時代の変化や天災により、その多くは姿を消してしまいました。

それでも、一部の山車は現在も大切に保存され、当時の文化を今に伝えています。

機会があれば、現存する山車を実際に見に行ってみてはいかがでしょうか?

江戸の賑わいと職人の技術を間近に感じられる、時代を超えた感動が待っているはずです。